Древнейшая история Казахстана.

2,6 млн. - 800 тысяч лет до н.э. - Олдувайская культура на территории Казахстана.

.jpg)

800 тысяч -140 тысяч лет до н.э.– Ашельская культура на территории Казахстана.

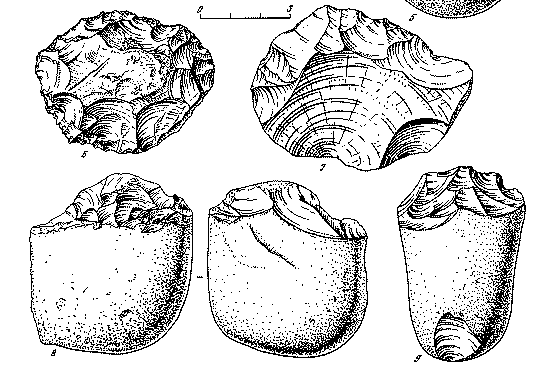

Ашельская культура - вторая культура раннего палеолита. Названа по первым находкам в Сент-Ашёле, предместье Амьена во Франции. Ашельская культура основана на олдувайской культуре. Постепенно, применяя примитивные каменные орудия, человек начинает использовать их как ударные орудия для обработки растительной и животной пищи. Появляется целый набор орудий, выполняющих режущие и рубящие функции, они изготавливались из камня, дерева и костей. Среди орудий можно выделить бифасы - орудия, обработанные с обеих поверхностей камня, скребла, предназначенные для выделки шкур животных и обработки дерева, а также многочисленные нуклеусы - ядрища, с которых скалывались отщепы и пластины, которые далее использовались как орудия. Все эти орудия позволили человеку снабжать себя животной и растительной пищей. Предполагается что представители Ашельской культуры уже 700 тысяч лет назад пользовались огнем, занимались охотой и собирательством. Начало Ашельской эпохи отмечено появлением новых типов орудий - ручного рубила и колуна, которое крупнее орудий олдувайской эпохи. Такие орудия труда становятся универсальными и начинают использоваться для выкапывания из земли растений, деления растительной и животной пищи и даже для обработки других орудий из дерева и кости. В среднем периоде Ашельской культуры техника обработки орудия становится более совершенной, сами орудия становятся тоньше и получаются более режущими. Орудия Ашелького периода в Казахстане изготовлялись из кремневых пород черного и серо-зеленого цвета. Ашельские стоянки представляют собой охотничьи стойбища - мощный культурный слой с костями крупных животных. Наиболее изученными стоянками Ашельской культуры в Казахстане являются стоянки Кудайколь (Северо-Восточная окраина Сары-Арки), Жаман-Айбат (150 км от Жезказгана), Обалысай (Жездинский район Карагандинской области) в Центральном Казахстане. Самым древним памятником ашельского периода в Восточном Казахстане является Козыбай (возле села Каратогай Курчемского района Восточно-Казастанской области).

140 тысяч лет – 40 тысяч лет до н.э. – Мустьерская культура на территории Казахстана

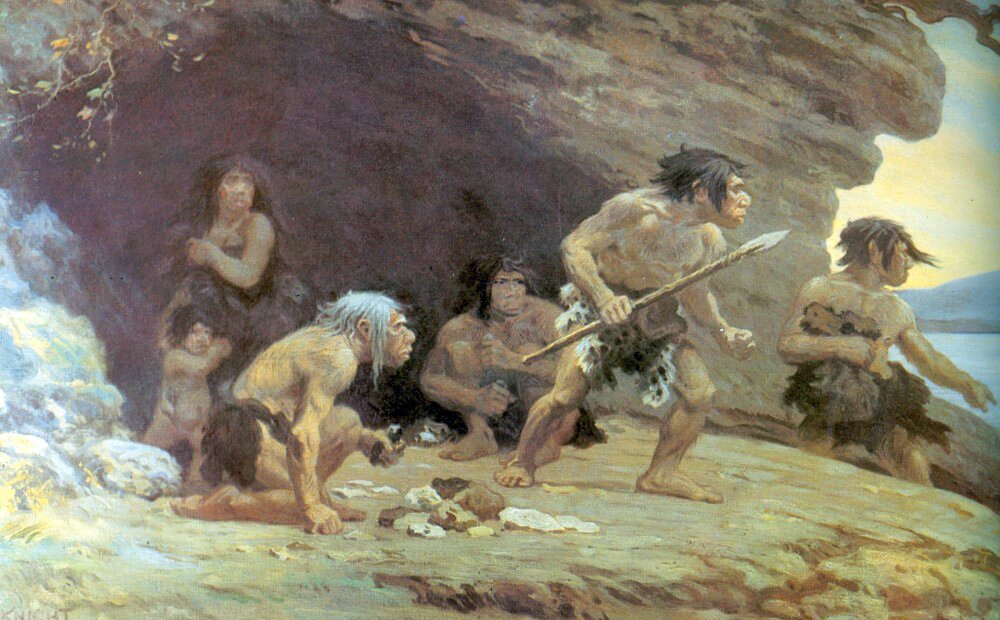

Культурно-технологический комплекс, ассоциируемый с поздними неандертальцами и денисовцами (второй и третий вид человека, существовавшие параллельно с человеком современного типа), и соответствующая ему доисторическая эпоха. Геологически приходится на верхний плейстоцен, конец рисс-вюрмского межледникового периода и первую половину последнего (вюрмского) оледенения Европы. Мустьерская культура впервые определена Г.Мортилье в конце 60-х г.г.ХІХ века и названа по пещере Ле-Мустье (Le Мoustier) на юго-западе Франции (департамент Дордонь). Носителями мустьерской культуры являлись неандертальцы. В начале вюрмского ледникового периода медленно движущиеся толщи льда коренным образом изменили климат и рельеф. В результате меняется и растительный, и животный мир. Неандертальцы по многим признакам стояли значительно выше представителей Ашельской культуры. Ареал распространения Мустьерской культуры соответствует ареалу распростраения неандертальцев в пору их расцвета около 100 тысяч лет назад: Европа (на север до 54° широты), Северная Африка, Ближний Восток и Средняя Азия. В местах контактов с предками кроманьонцев (Ближний Восток и северная Африка) примерно 100 тыс. лет назад появляются и стоянки кроманьонцев, изготовлявших орудия мустьерского типа, таким образом, вероятно, в этих районах имела место аккультурация (взаимное проникновение культур) кроманьонцев неандертальцами. Имеется много разновидностей мустьерской культуры, которые нередко распространены на одних и тех же территориях. Орудия эпохи Мустье приобрели новые улучшенные формы, края орудий стали острее и крепче. Платформы мустьерских орудий более тщательно выравнивались.Одним из наиболее важных орудий стали треугольные остроконечники, используемые при изготовлении копий и дротиков, ручки которых, вероятно, делались из дерева. Такие составные орудия дали возможность вести охоту на расстоянии. Для мустьерской техники обработки камня характерны дисковидные и одноплощадочные нуклеусы (ядрища), от которых откалывались довольно широкие отщепы, превращаемые с помощью оббивки по краям в различные орудия (скрёбла, остроконечники, свёрла, ножи и т. д.). Обработка кости развита слабо. Неандертальцы жили в пещерах и под открытым небом, иногда в жилищах, сооружённых из крупных костей мамонта и шкур, занимались охотой на мамонтов, пещерных медведей и др. животных, а также собирательством. Погребения неандертальцев свидетельствуют о зародившихся религиозных представлениях. К мустьерской эпохе относят появление зачатков искусства: на отдельных предметах находят ритмические ямки и крестики — намёк на орнамент. На некоторых памятниках присутствуют остатки охры, иногда в виде пятен, иногда — сточенным при употреблении куском (подобно карандашу). Останки людей мустьерского типа впервые были обнаружены в 1856 г. в Германии в долине Неандерталь, поэтому представители мустьерской культуры были названы неандертальцами. Затем были обнаружены новые находки - на территории Испании, Бельгии, бывшей Югославии, Франции, Италии. На территории постсоветского пространства останки нандертальцев обнаружены в пещере Киик-Коба в Крыму и в пещере Тешик-Таш в Узбекистане. Аналогичные находки были сделаны в Южной Африке, Палестине и Ираке.

50-45 тысяч лет до н.э. – Время появления человека современного вида на территории Казахстана

В это время на территории Казахстана появились первые люди современного типа (кроманьонцы). Название происходит от скального грота Кро-Маньон во Франции (город Ле-Эзи-де-Таяк-Сирёй в департаменте Дордонь), где в 1868 году французский палеонтолог Луи Ларте обнаружил и описал несколько скелетов людей вместе с орудиями позднего палеолита. Согласно генетическим исследованиям предки кроманьонцев возникли около 100 тысяч лет назад в Африке и позже начали свою экспансию вне Африки. Кроманьонцы — ранние представители современного человека в Европе и отчасти за её пределами, жили позже неандертальцев и были уже очень похожи на современного человека (40-12 тысяч лет назад). Количество достижений, изменений в социальной организации жизни кроманьонца было настолько велико, что в несколько раз превосходило количество достижений австралопитека, питекантропа и неандертальца, вместе взятых. Кроманьонцы унаследовали от своих предков большой деятельный мозг и достаточно практическую технологию, благодаря чему в относительно короткий промежуток времени сделали невиданный шаг вперёд. Это проявилось в эстетике, развитии общения и систем символов, технологии изготовления орудий и активном приспособлении к внешним условиям, а также в новых формах организации общества и более сложном подходе к себе подобным. Многочисленные стоянки кромоньонцев обнаружены в Шульбинке (Восточный Казахстан), на берегах реки Арыстанды (Южный Казахстан) разнообразные орудия труда скребки, резцы, изогнутые каменные ножи были обнаружены также на стоянке Семизбугы в Центральном Казахстане.

40-10 тысяч лет до н.э. – Поздний Палеолит на территории Казахстана

Наиболее суровая фаза последнего вюрмского оледенения, когда современные люди расселились по всей Земле. После появления первых современных людей в Европе (кроманьонцев) произошел относительно быстрый рост их культур. Многочисленные перемены в образе жизни человека связывают с климатическими изменениями этой эпохи, для которого характерно начало нового ледникового периода. Его самая холодная фаза продолжалась от 25 до 17 — 18 тысячелетий до нашей эры. Северная и Южная Америка были колонизированы людьми через существовавший в древности Берингов перешеек, который позже из-за повышения уровня мирового океана был затоплен и превратился в Берингов пролив. Древние люди Америки, палеоиндейцы скорее всего сформировались в самостоятельную культуру около 13,5 тыс. лет назад. В целом, на планете стали преобладать сообщества охотников-собирателей, которые использовали различные типы каменных инструментов в зависимости от региона. Распространенные орудия труда: составное копье, дротики, гарпун, проколки. Названия культур позднего палеолита: ориньяк, солютре, мадлен. В период позднего палеолита начинают формироваться расы - монголоидная, европеоидная, негроидная. Происходит дальнейшее развитие искусства, о чем свидетельствуют небольшие каменные статуэтки, резьба по кости, петроглифы. Петроглифы- рисунки древних людей на камнях, которые чаще всего изображали животных, сцены охоты на них, а также символ прародительницы рода - женщины. Были найдены скульптурные изображения женщин, также свидетельствующие о существовании у древних людей культа матери-земли и материнского рода. Наиболее типичными памятниками Позднего Палеолита на территории Казахстана являются стоянки Канай, Свинчатка, Ново-Никольское в Восточном Казахстане, стоянки около хребта Каратау, Ачисай (Южный Казахстан) и Батпак (Центральный Казахстан).

10-5 тысяч лет до н.э. – Мезолит на территории Казахстана

Средний каменный век — период между палеолитом и неолитом. Начало мезолита связано с окончанием последнего оледенения в Европе и исчезновением мегафауны (мамонтов и других больших животных), что вызвало пищевой кризис и затронуло большинство культур европейского региона. В результате окончания ледникового периода на Земле установились привычный для нас климат, животный и растительный мир. Характерными артефактами мезолитических культур являются микролиты - мелкие каменные орудия, тонкие пластины длиной 1-2 см, служившие наконечниками и вкладными лезвиями в костяных, деревянных или роговых орудиях. Так были изобретены лук и стрелы, лук позволял охотиться на мелкую дичь. В некоторых местах сохранились также рыболовные сети, каменные тесла и деревянные предметы, такие как каноэ и плоты. Эта эпоха характеризуется небольшими составными орудиями из кремня, использованием техники микрорезца. Охота стала основным занятием древних людей. В эпоху мезолита исчезли крупные животные - мамонт, шерстистый носорог, а также крупные стадные животные. Следуя за мигрировавшими животными, люди меняли места обитания и расселились далеко на север, освоили территорию Шотландии, Прибалтики, части побережья Северного Ледовитого океана. Мезолитические охотники жили по берегам рек Иртыш, Есиль (Ишим), Тобол, Торгай, Жайык (Урал). Около 10 тысяч лет назад люди стали заниматься земледелием. При возникновении и развитии примитивного земледелия появились мотыга, серп и зернотерка из камня. В 8 тыс. до н.э. на всей территории современного Казахстана установился благоприятный климат. В конце мезолита начался процесс одомашнивания диких животных. Были приручены и одомашнены свинья, овца, коза, корова, лошадь, собака. Собаки использовались для охоты и охраны жилища. Наиболее типичными памятниками Мезолита на территории Казахстана являются стоянки Мичуринская, Явленка в Северном Казахстане и Акимбек и Караганда 15 в Центральном Казахстане.

5-4 тысяч лет до н.э. – Неолит на территории Казахстана

Новокаменный век, последняя стадия каменного века. Как период выделен Леббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века. Характерные черты неолита - каменные шлифованные и просверленные орудия, что говорит о наивысшем уровне обработки камня. Разные культуры вступили в этот период развития в разное время. На Ближнем Востоке неолит начался около 9500 лет до н. э. Вступление в неолит приурочивается к переходу культуры от присваивающего (охотники и собиратели) к производящему (земледелие и/или скотоводство) типу хозяйства, а окончание неолита датируется временем появления металлических орудий труда и оружия, то есть началом медного, бронзового или железного века. В отличие от палеолита, когда существовало несколько видов людей, все они, кроме последнего, вымерли ещё до наступления неолита. Историческое изменение, которое произошло при переходе к неолиту, описывается как неолитическая революция (переход от присваивающего хозяйства к производящему). В новокаменном веке люди стали заниматься ткачеством, шить одежду, покрывать глинянную кремическую посуду орнаментом. Именно тогда был изобретен ткацкий станок. Благодаря переходу к производящему хозяйству - земледелию и скотоводству, люди сами производили все необходимые для себя продукты, стали заниматься разработкой руд, уменьшилась зависимость от природы. На территории современного Казахстана было найдено более пятисот неолитических стоянок. В Приаралье были найдены наконечники копий, плоские ножи, наконечники стрел. В Жезказганском регионе найдено более 150 стоянок, могильников, стены которых укреплены каменными плитами. Наиболее известными стоянками неолита в Казахстане являются Караунгур (Южно-Казахстанская область), Шатпаколь, Кульсары (Атырауская область), Виноградовка, Карлуги, Боголюбово (Атбасарская культура в Акмолинской области), Маханджар, Бестамак, Амангельды (Маханджарская культура в Костанайской области), Караганда, Зеленая Балка в Центральном Казахстане, Пеньки в Северном Казахстане.

4-3 тысяч лет до н.э. – Энеолит (Меднокаменный век) на территории Казахстана

Эпоха в развитии человечества, переходный период от неолита (каменного века) к бронзовому веку. Термин предложил в 1876 г. на международном археологическом конгрессе венгерский археолог Ф. Пульский для уточнения первоначальной классификации Томпсена, в которой за каменным сразу следовал бронзовый век. Медный век приблизительно охватывает период IV—III тысячелетия до н. э., но на некоторых территориях существует и дольше, а на некоторых отсутствует вовсе. Во времена энеолита были распространены медные орудия, но преобладали по-прежнему каменные. Первое знакомство человека с медью произошло через самородки, которые принимали за камни и пытались обычным образом обработать, ударяя по ним другими камнями. От самородков куски не откалывались, но деформировались и им можно было придать необходимую форму (холодная ковка). Так, почти 5 тысяч лет назад люди впервые научились выплавлять медь. Энеолит - время появления первых металлических изделий из меди, но так как медь - очень мягкий металл, одновременно с медными орудиями продолжали использоваться и каменные. Медь стала первым использованным людьми металлом. В эпоху энеолита произошло два крупных изменения в общественной жизни древних людей: возникло разделение труда на земледелие и скотоводство, и главенствующим стал патриархальный род. На территории Казахстана возникло множество культур энеолита, отличающихся между собой. Ботайская культура в Северном Казахстане, Хвалынская культура на Южном Урале, Афанасьевская культура на Алтае, Усть-Нарымская культура в Восточном Казахстане. В Мангистау в местности Шебир археологами были найдены орудия труда из камня и меди, яйцеобразная посуда из обоженной глины, покрытой орнаментом, напоминавшем гребень, а также искусно обработанные, просверленные сверлом, украшения из морских моллюсков. В Северном Казахстане у села Железинка обнаружено неолитическое погребение с сожжением (кремацией) трупа. В Центральном Казахстане в Карагандинской области обнаружена керамическая посуда, украшенная волнистыми геометрическими орнаментами.

3700-3100 лет до н.э. – Ботайская культура

Археологическая культура энеолита, существовавшая в 3700-3100 гг. до н. э. на северо-западе Казахстана, в 1,5 км от села Никольское Айыртауского района Североказахстанской области. Открыто около 20 поселений вдоль степных рек. Основными материалами были камень, кость и глина. Основное занятие- коневодство, охота и рыболовство. Антропологически ботайцы представляют собой результат смешения средиземноморской и уральской расы. Археологическая экспедиция Северо-Казахстанского Университета, организованная в 1981-1983 годах под руководством профессора Виктора Зайберта обнаружила остатки поселения Ботай, общей площадью 15 га, состоящую из 158 сооружений. За весь период существования Ботайского поселения, длившийся несколько столетий, было построено около 250 жилищ. Найденные землеройные орудия, инструменты по обработке дерева, иглы, ткацкие инструменты свидетельствуют о наличии земледельческих навыков и развитой системе домашних промыслов. Но особенной примечательностью ботайских находок является огромное количество костных остатков. Они находились и в земле и на поверхности земли, и в заполнении стен и полов жилищ, и в хозяйственных ямах. Но лишь сотая часть этих костей являлась останками медведя, зубра, лисицы, лося, косули, сайги, сурка, зайца, кабана. Преобладающая же масса костей принадлежала останкам лошади, что является признаком ее одомашнивания. Изначально одомашненная лошадь использовалось как источник мясной продукции, но спустя несколько веков лошадь стали использовать и в других целях (вьючное и транспортное животное). После многолетних археологических раскопок исследователя В.Зайберта феноменом ботайской культуры занимались ученые из разных стран. По проблеме изучения ботайского поселения проведены несколько международных симпозиумов. Ведущие ученые мира были восхищены великолепными строениями шатрово-купольной архитектуры. Наиболее известные поселения: Ботай, Красный Яр, Васильковская 4.

1800-900 лет до н.э. – Бронзовый век на территории Казахстана

Андроновская культура - общее название группы близких археологических культур бронзового века, охватывавших в XVII—IX веках до н. э. Западную Сибирь, территорию Казахстана, западную часть Средней Азии, Южный Урал. Название происходит от деревни Андроново около Ачинска, где в 1914 году А. Я. Тугариновым были обнаружены первые захоронения. Андроновская культура была выделена советским археологом С. А. Теплоуховым в 1927 году. Исследования также проводились археологом К. В. Сальниковым, который в 1948 году предложил первую классификацию памятников андроновской культуры. Он выделял три хронологических этапа: фёдоровский (18-16 века), алакульский (15-12 века) и замараевский (12-8 века). В период Андроновской культуры вместе с земледедием возникло и скотоводство. И то и другое человек осваивал одновременно, видя комплексное хозяйство. Большинство поселений располагались по берегам степных рек или ручьев. Почва была плодородная, увлажненная, что служило хорошим подспорьем для выращивания зерна и овощей. Высокий травостой разнотравных степей являлся идеальным пастбищем, что способствовало развитию скотоводства. Домашние животные были источником молока, мяса, шерсти, кожи, кости для поделок. Молоко было основной пищей, из него также изготавливали сыр и творог. Представители Андроновской культуры разводили лошадей, коров, овец. Предположительно, тогда же ими разводились козы и был одомашнен верблюд. Скотоводство давало не только еду и питание, но и было источником сырья для изготовления одежды и обуви. Охота, рыболовство и собирательство стали играть гораздо меньшую роль. Кости диких животных на стоянках андроновцев не превышает 4 % от костей всех животных. Также в Андроновскую эпоху начинает играть большую роль горная металлургия. На рубеже первой-второй четверти ІІ тыс. до н.э. произошло важное событие - была изобретена технология получения бронзы. Использовались лук, стрелы, копья с бронзовыми наконечниками, бронзовые топоры и кинжалы. Женщины носили бронзовые украшения - серьги, браслеты, перстни. Добыча и плавка руды в эпоху бронзы имела огромные размеры. В районе Жезказгана объем выплавляемой меди составил 100 тысяч тонн. На Успенском медном руднике было добыто 200 тысяч тонн руды. В Имантауском месторождении 48 тысяч медной руды. Плавили руду с помощью плавильных печей типа горна. Медь и олово плавили отдельно, потом уже соединяя их для получения бронзы.

Сакский период

70-ые годы 7 века - начало 6 века до н.э. – господство скифов (саков) в Малой Азии

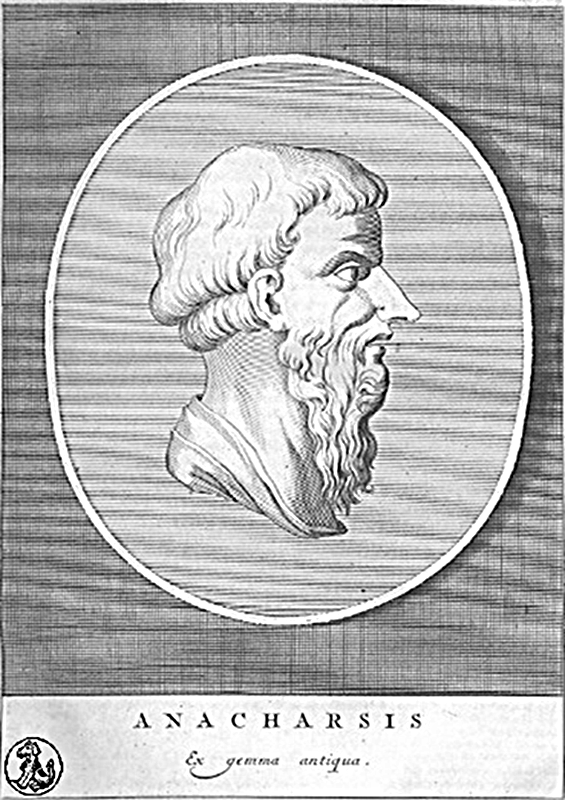

605-545 гг. до н. э. – время жизни Анахарсиса, сына скифского царя и одного из семи мудрецов древности

Анахарсис – сын Гнура, сына Лика, сына Спаргапифа. Прибыл во времена Солона в Афины, где встречался с самим Солоном. Анахарсис прославился как мудрец, философ и сторонник умеренности во всём, его причисляли к семи мудрецам и ему приписывались многие разумные изречения и изобретения. Существует более 50 изречений Анахарсиса на разные темы: "Размышления о поведении людей"; "О взаимоотношениях между людьми"; "О защите собственного достоинства"; "О зависти"; "О значении языка"; "О мореплавании"; "О гимнастике"; "О политике и общественном устройстве"; "О вине и вреде пьянства" и т.д. Известно десять «кинических» писем Анахарсиса: к лидийскому царю Крезу (два), афинянам, Солону, тирану Гиппарху, Медоку, Аннону, царскому сыну, Терею — жестокому правителю Фракии, Фразилоху. По легенде, Анахарсис изобрел якорь, усовершенствованные гончарный круг и парус. После возвращения в Скифию он был убит за совершение иноземного греческого религиозного обряда. Его убийцей был родной брат – скифский царь Савлий, застреливший его из лука.

530 год до н.э. – разгром персидского царя Кира массагетской царицей Томирис

На бескрайних таинственных просторах закаспийсских степей жили племена саков, кочевали со своими бесчисленными стадами по берегам рек, питались и мясом и рыбой. На равнинных землях сеяли хлеб и получали со своих плодородных черноземных земель обильные урожаи. Против этих опасных воинственных племен, владевших безграничными просторами земли и задумал персидский царь Кир свой новый поход. Кочевые сакские племена жили довольно разобщено, собирались в один грозный народ только в случае общей опасности. В таких случаях среди вождей всех племен избирали одного предводителя и на время войны или стихийных бедствий полностью подчинялись ему. Томирис - вдова вождя массагетского племени - была избрана на эту должность вместо своего погибшего мужа. Томирис – царица сакского племени массагетов. Кир, собрав войска, пошел в поход на масагетов. Перейдя реку Аракс, он устроил массагетам необычную ловушку. Персы, оставили лагерь с запасом вина, который обороняла небоеспособная часть, а основные войска отошли назад к реке. Массагеты, «...увидев приготовленное пиршество, ... как только одолели противника, возлегли и стали пировать, а насытившись пищей и вином, заснули. Персы же, придя, перебили многих из них, а еще больше захватили в плен, среди прочих и сына царицы Томирис, командовавшего массагетами, имя которого было Спаргапиф». Узнав об этом Томирис направила Киру послание: «Алчущий крови Кир, ... отдай мне моего сына и уходи из этой страны безнаказанно... Если же ты не сделаешь этого, то клянусь тебе солнцем, владыкой массагетов, я напою тебя кровью, хотя ты и ненасытен». Согласно Геродоту, плененный Спаргапиф уговаривает Кира снять с себя оковы, а «когда же был освобожден и как только смог владеть руками, лишает себя жизни». «Томирис же, когда Кир её не послушался, собрав всё своё войско, вступила с Киром в бой... Большая часть персидского войска была уничтожена тут же на месте, и сам Кир погиб». Голову Кира Томирис сунула в бурдюк, наполненный человеческой кровью и добавила следующее: "Ты меня, живую и одержавшую над тобой победу в битве, погубил, захватив хитростью моего сына. Я же тебя, как угрожала, напою кровью».

519 год до н.э. – поход персидского царя Дария на саков Средней Азии

В 519 года до н. э. Дарий предпринял большой поход против саков, обитающих в степях Средней Азии. Сам Дарий писал на этот счет так: «...Я двинулся на землю Сака... переправился... убил; другого взяли в плен и привели ко мне связанным; я убил его... по имени Скунха, которого взял в плен... Другого поставил начальником, как и была моя воля. Страна стала моей». Таким образом, в результате похода Дарию подчинилась часть саков Средней Азии.

512 год до н.э. – поход персидского царя Дария на причерноморских скифов (саки-парадарайа)

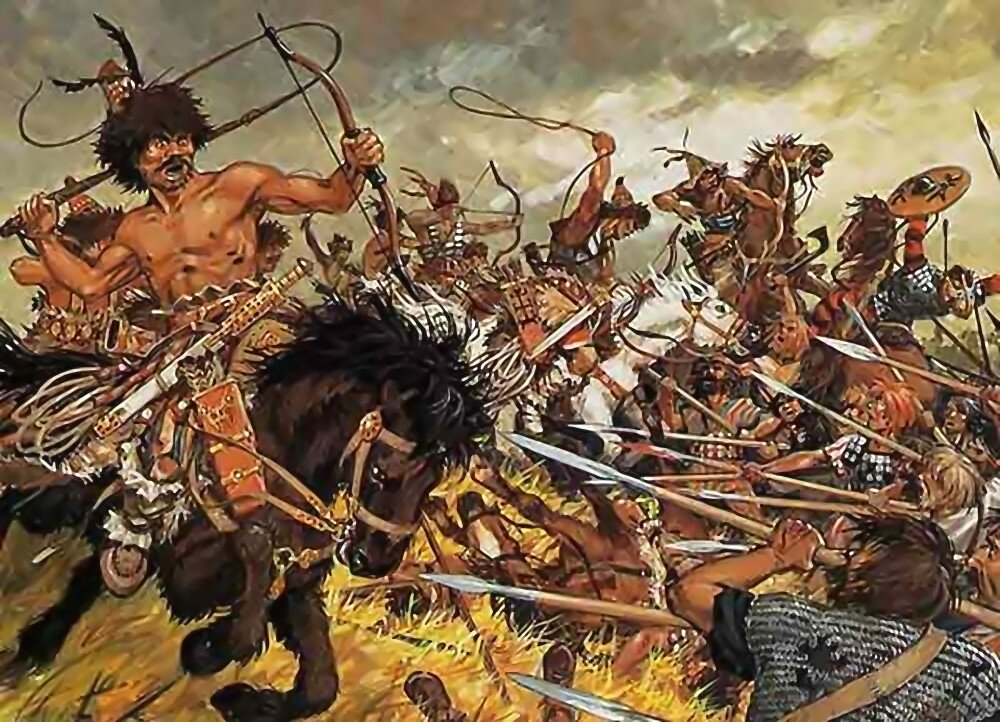

Около 512 года до н. э. Дарий решил совершить поход против причерноморских скифов. До этого сатрап Каппадокии Ариарамн с небольшим флотом в 30 кораблей пересёк Чёрное море и захватил пленников, чтобы получить у них необходимые сведения для предстоящего похода. Войска Дария прошли через Босфор, направившись на Север. Подойдя к Дунаю, они, используя суда греков перешли его и вступили в земли скифов. Скифы не отважились вступить в решающую битву с огромным войском противника и прибегли к своей излюбленной тактике «выжженной земли». Они стали отступать, угоняя с собой скот, уничтожая траву и засыпая источники. При этом скифская конница постоянно нападала на отдельные отряды персидской пехоты и истребляла их. Скифы, понимая, что они одни не в состоянии отразить полчища Дария в открытом бою, отправили послов к соседним племенам с призывом о помощи. На прошедшем межплеменном совещании присутствовали цари тавров, агафирсов, нёвров, андрофагов, меланхленов, гелонов, будинов и савроматов. Цари гелонов, будинов и савроматов пришли к согласию и обещали помочь скифам. Цари же агафирсов, невров, андрофагов, а также меланхленов и тавров отказались. Долгое преследование скифов вглубь их территории истощило армию Дария. Тогда персидский царь послал к скифам послов, которые обратились к скифскому вождю Иданфирсу: — Зачем вы убегаете от нас, скифы? Если вы считаете себя сильнее — вступайте с нами в бой. А если вы слабее — пришлите нашему владыке «землю и воду» и покоритесь. — Мы не убегаем от вас, персы. Мы просто кочуем по своим степям, как привыкли с давних пор, — насмешливо улыбнулся Иданфирс. Не имея достаточных запасов продовольствия и возможности вступить в открытый бой со скифами, Дарий решил отступить. Постыдно бросив больных и раненых воинов и часть обоза, и оставив свой стан с зажжёнными кострами, чтобы скрыть от скифов внезапное отступление, персы ночью скрытно двинулись в обратный путь.

6-5 вв. до н.э. – время погребения «Золотого Человека», принадлежащего к сакам тиграхауда («носящие остроконечные шапки»)

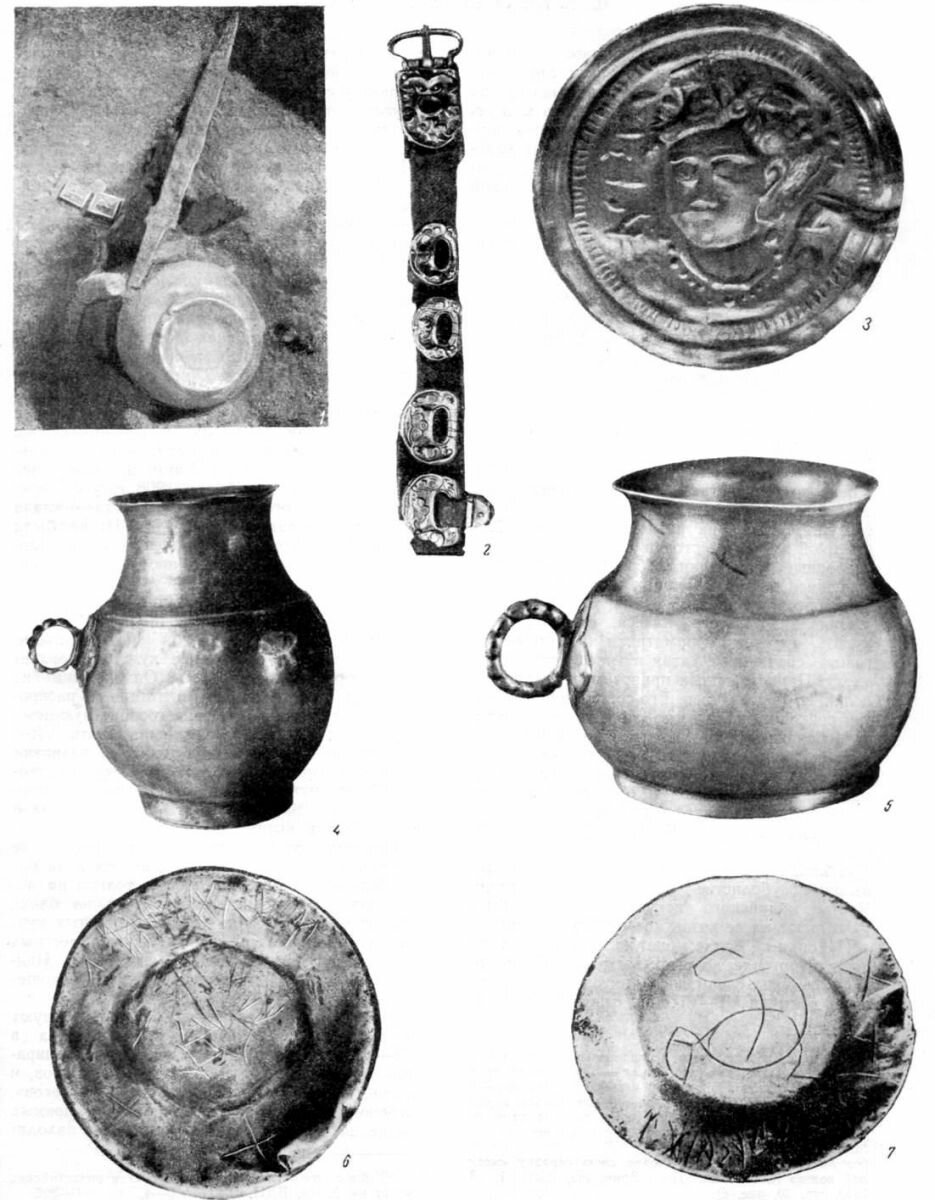

В 1969 году казахстанская археологическая экспедиция под руководством К.А.Акишева приступила к раскопкам огромного кургана, расположенного в 50 километрах восточнее Алма-Аты. Курган Иссык был обделен вниманием народных преданий из-за того, что рядом с ним высился грандиозный курганный комплекс - 45 земляных пирамид, высотой до 15 метров, вытянувшихся на расстояние в 3 км. Высота же кургана Иссык составляла 6,5 м. Как и другие курганы, Иссык подвергся ограблению еще в древности, но грабители оставили без внимания боковое погребение, в котором лежали останки человека, отныне вошедшего в мировую науку под именем "Золотого человека Иссыка". Данное погребение представляло собой останки сакского воина в золотой одежде. Примерный возраст захороненного там древнего человека — 18 лет. Пол не установлен. Судя по головному убору, захороненный относился к сакам-тиграхауда. В могиле обнаружили более четырёх тысяч украшений, выполненных из листового золота, некогда нашитых на одежду, обувь и головной убор, а также золотые перстни, статуэтки, бронзовое и золотое оружие, различные сосуды. В захоронении была найдена серебряная чаша с 26 письменными знаками. Содержание этого письма до сих пор нерасшифровано. "Золотого человека" по праву можно отнести к подлинным шедеврам мировой художественной культуры. Образ «Золотого человека» на крылатом барсе стал одним из национальных символов Казахстана. Копии сакского воина установлены во многих городах Казахстана, одна из них венчает монумент Независимости на главной площади Алма-Аты. На штандарте президента Казахстана также изображена фигура юного вождя эпохи саков на крылатом барсе. "Золотой человек" был назван так из-за того, что его одежда состояла из 4000 золотых блях и пластин, многие из которых выполнены в стиле скифо-сакского звериного стиля. Курган Иссык находится на южной окраине большого могильника, состоящего из 45 курганов. Диаметр кургана 60 метров, высота 6,5 метров. Насыпь без четкой структуры, но многослойна (3-4 слоя). Слой гальки чередуется с щебеночно-глинистым. Погребальная камера сооружена из обработанных бревен тянь-шаньской ели.

4 век до н.э. - 4 век н.э. – существование сарматского союза племен

Сарматы - общее название кочевых скотоводческих ираноязычных племён, населявших степные районы от Южного Урала и Западного Казахстана до Дуная. Античные авторы выделяли различные сарматские группировки, имевшие свои названия, и занимавшие, в разное время, лидирующее положение в кочевом мире: аорсы, сираки, роксоланы, языги, аланы. Антропологически сарматы относились к брахикранным европеоидам (широкая и круглая голова), за исключением племени алан, которые относились к долихокранным европеоидам (узкий череп). Поздним сарматам была присуща примесь монголоидности. Античные авторы, в частности Геродот, сообщают, что сарматы ведут свой род от амазонок, выходивших замуж за скифских юношей. Но степные красавицы так и не смогли до конца овладеть языком своих мужей. «Потому сарматы говорят на скифском языке, но издревле искажённом», — заключает историк. По-видимому, сарматы отделились от основной массы скифов довольно рано: ещё в Авесте сарматы упоминаются под именем «сайрима» и называются кочевниками, «которые не знают власти верховных правителей». Действительно, сарматы отставали от соседних скифов в общественном развитии, у них ещё не было государства. В VII—V веках до н. э. сарматы переживали этап разложения родового строя. Углублялось имущественное и социальное неравенство. Во главе племён стояли вожди, опиравшиеся на дружины из военной знати. В III веке до н. э. дружественные отношения сменились враждой и военным наступлением сарматов на Скифию. Постоянные набеги и постепенный захват сарматами скифской территории завершились массовым переселением сарматских племен в Европейскую Скифию — в Северное Причерноморье и на Северный Кавказ.

Хуннский период

209-174 гг. до н.э. - правление хуннского шаньюя Модэ

Модэ был старшим и нелюбимым сыном шаньюя Туманя, который послал Модэ к юэчжам, потребовавшим заложника. Тумань под влиянием мачехи Модэ и матери его второго сына планировал совершить набег на юэчжей, чтобы юэчжи убили Модэ, а его наследником стал младший сын. Но Модэ предугадал намерения отца и при начале набега убил своего стражника и бежал. Удаль Модэ произвела такое впечатление на хуннов, что Тумань был вынужден поставить его во главе одного из уделов государства, дав в управление 10 тысяч семей. Модэ стал обучать воинов. Он ввёл в обращение свистящую стрелу и приказал воинам стрелять в том направлении, куда пустит стрелу он. Невыполнение приказа каралось смертью. Однажды внезапно он пустил стрелу в любимого коня, а тем, кто не выстрелил, приказал отрубить головы. Потом он выстрелил в свою любимую жену, а нестрелявших — обезглавил. В конце концов, Модэ выстрелил в своего отца, не последовать его примеру не рискнул ни один из воинов. Так он стал правителем хуннов в 209 году до н. э. После этого Модэ пошел в поход на восточных соседей дунху и покорил их. Вернувшись из похода, Модэ начал войну с юэчжи (западные соседи, предки кушан) и нанёс им поражение. В 200 году до н.э. Модэ смог окружить китайскую армию во главе с императором и 7 дней держал их в кольце. Китайский император, путем даров смог подкупить жену Модэ, которая уговорила мужа отпустить императора. Хунну и Китай заключили договор мира и родства, согласно которому признавался равный статус двух держав. В 179 и 177 годах договор Мира и родства был подтвержден. В 174 году до н.э. Модэ скончался.

174-161 гг. до н.э. – правление хуннского шаньюя Лаошаня

Лаошань, сын Модэ, разгромил юэчжей, укрепил границы и создал чиновничий аппарат из беглых китайских сановников. Желая получить доступ к свободной торговле, развязал вторую Хунно-китайскую войну и добился выгодного мира в 162 году до н. э. Вступив на престол, Лаошань должен был по договору мира и родства получить в жёны китайскую принцессу. Хань Вэнь-ди отправил принцессу вместе с евнухом Чжунсин Юэ, который прибыв к Хунну, подружился с Лаошанем. Юэ помог шаньюю установить регулярное налогообложение, завёл счетоводные книги на китайском языке и помогал составлять послания к императору. Юэ даже говорил Лаошаню, что из неприхотливости хуннов в быту можно извлечь выгоду, так как у хунну достаточно времени для воинских упражнений, а китайские крестьяне вечно заняты хозяйственными работами. Хунну осмелели из-за победы и стали нападать на границу, отряды по 10 000 человек нападали на Ляодун и Юньчжун и город Дайцзюнь в Чжили. В 162 году до н.э. император начал переговоры. В письме к шаньюю говорилось о братстве Хань и Хунну, о бессмысленности войны, подарках для хунну (просо, рис, парча, шёлк, хлопок). Император не требовал выдачи перебежчиков-китайцев, но устанавливал смертную казнь за самовольный переход границы. Шаньюй принял эти условия. В 161 году до н.э. Лаошань умер.

161-126 гг. до н.э. – правление хуннского шаньюя Цзюнчэня

Сын Лаошаня. Лаошань-шаньюй умер в 161 году, оставив своему сыну Цзюнчэню неразрешенную проблему торговли с Китаем. Цзюнчэнь четыре года сохранял мир, но, ничего не добившись, в 158 году возобновил войну. Два хуннских отряда, по 30 тысяч каждый, вторглись в Китай с севера и с запада и, произведя грабежи, ушли. Пограничная огневая сигнализация своевременно известила о начале набега, но быстро мобилизовать армию китайское правительство не сумело, и, когда его войска подошли к границе, хунны были уже далеко в степи. Следующие годы сулили хуннам успехи. В 157 г. Вэнь-ди умер, и в 156 г. на престол вступил Цзин-ди. Междуцарствие сопровождалось острой борьбой клик. Побежденных ожидала расправа, и они, восстав, обратились за помощью к хуннам. Однако новое правительство справилось с внутренними затруднениями. В 154 г. восстание было подавлено, так как хунны его не поддержали. За это они получили то, к чему стремились: по договору 152 г. были открыты пограничные рынки для свободного обмена и, сверх того, шаньюю была отправлена в жены китайская царевна с большой данью. 152 год был кульминационным пунктом хуннского могущества. В правление Цзюнчэня хунну добились наибольшего усиления, но в конце начался упадок. В 158-152 годах до н.э. он совершал мелкие набеги на Китай, в 152 году до н.э. заключив мирное соглашение с Китаем. В 140 году до н.э. императором Китая стал У-ди, который попытался захватить Цзюнчэня в плен. Попытка закончилась неудачей, что привело к новому всплеску Хунно-китайских войн. В 126 году до н.э. Цзюнчэнь скончался.

160 год до н.э. – переселение усуней в Семиречье

2 век до н.э.-4 век н.э. – государство Кангюй

.jpg)

Кангюй - название древнего народа и владения в Центральной Азии, предстающего как объединение неизвестного этнического и языкового происхождения (около II века до н. э. — IV век н. э.) в районе нижней и средней Сырдарьи. К западу от Кангюя обитали сармато-аланские племена, к востоку (в Семиречье) — усуни. На юге Кангюй граничил с Ферганой и Согдом, а также с Юечжи, ушедшими от хунну на юг. Столицей Кангюя был город Битянь. Во 2 веке до н.э. Кангюй подчинялся Юечжи и хунну. В первом веке до н.э. Кангюй подчинил владения Янь и Яньцай, которые отождествляют с сарматскими и сармато-аланскими племенами. В 47-46 годах до н.э. кангюйский правитель пригласил к себе лидера северных хунну во главе с Чжичжи, который стал его зятем. Позже Чжичжи поссорился с тестем и убил свою жену. Чжичжи враждовал с Усунями и Китаем. В 36 году до н. э. китайский чиновник Чэнь Тан, желая избежать наказания и заключения, собрал в Западном Крае войско и смог настигнуть Чжичжи в Кангюе, уничтожить его армию, сжечь крепость и обезглавить самого мятежного шаньюя. Политические события в государстве Кангюй довольно фрагментарны. В Кангюе также существовала своя письменность. За последние 12 лет на городище "Культобе" ученые во главе с доктором исторических наук Александром Подушкиным обнаружили 15 таблиц с письменностью народа государства Кангюй. Создана эта письменность на основе арамейского письма. По мнению учёных, язык культобинских таблиц — один из диалектов восточно-иранского языка, предположительно древне-согдийский (или архаичный согдийский).

58-36 гг. до н.э. – гражданская война среди хунну

В 60 году до н. э. Сюйлюй-Цюаньцюй скончался (или был убит). В результате переворота к власти пришёл Туцитан, который стал править под именем Воянь-Цюйди. Он попытался помириться с Китаем, ослабить племенную аристократию и усилить род шаньюев. В 58 году до н. э. хуннские рода восстали против ненавистного шаньюя и провозгласили шаньюем Хуханье. Несмотря на все это гражданская война среди хунну вспыхнула с новой силой. Против Хуханье выступил его родной брат Чжичжи. Верные старейшины призывали Хуханье к «господству над народами», то есть войны должны продолжаться, главное — независимость от Китая. Но советник шаньюя ичжицзы-князь сказал, что величие хунну в прошлом, а Хань могущественен, единственная возможность для хунну выжить — это покориться Китаю. Хуханье смирился с действительностью и в 53 году до н. э. отправил своего сына Чжулэй-цюйтана в Китай на службу. После смерти Чжичжи в 36 году до н.э. гражданские войны среди хунну закончились.

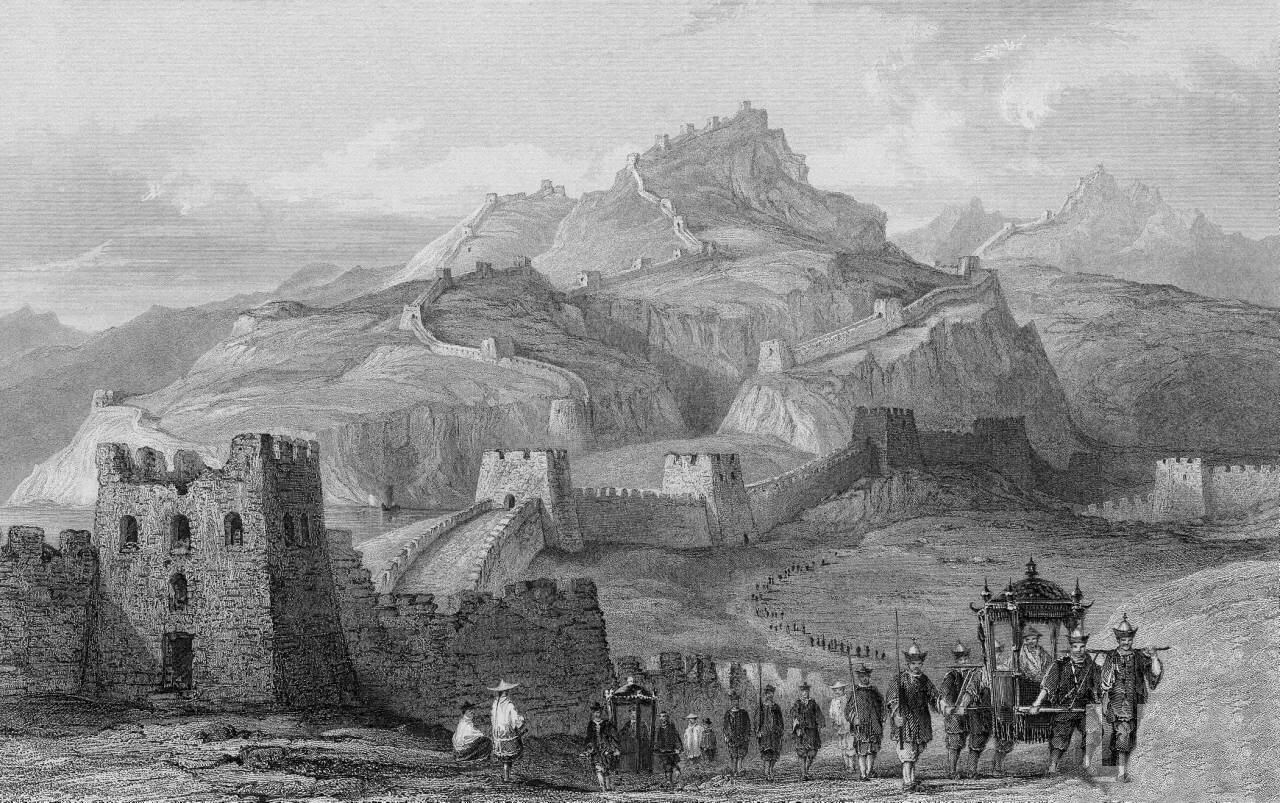

52 год до н.э. – принятие южными хунну подданства Китая

В 56 году до нашей эры шаньюй Хуханье взошел на престол. В Хуннской державе началась гражданская война за власть, в которой участвовал также младший брат Хуханье Чжичжи. Положение Хуханье-шаньюя было весьма тяжелым, и один из соратников его, восточный ичжицзы-князь, дал ему совет подчиниться Китаю. На совете старейшин хуннские вожди стали спорить о принятии этого решения: "Это невозможно, - говорили старейшины. - Сражаться на коне есть наше господство и потому мы страшны всем народам. Мы еще не оскудели в отважных воинах. Теперь два родные брата спорят о престоле, и если не старший, то младший получит его. В сих обстоятельствах и умереть составляет славу. Наши потомки всегда будут царствовать над народами. Китай, как ни могуществен, не в состоянии поглотить все владения хуннов, для чего же нарушать уложения предков? Сделаться вассалами Дома Хань - значит унизить и постыдить покойных шаньюев... Правда, что подобный совет доставит спокойствие, но мы более не будем владычествовать над народами". Как ушат холодной воды, вылилась на их горячие головы ответная речь ичжицзы-князя: "Могущество и слабость имеют свое время. Ныне Дом Хань в цветущем состоянии. Усунь и оседлые владения в подданстве его. Дом Хуннов со времен Цзюйдихэу-шаньюя день ото дня умаляется и не может возвратить прежнего величия. Сколько он не силится, но ни одного спокойного дня не видит. Ныне его спокойствие и существование зависят исключительно от подданства Китаю; без сего... он погибнет". В 52 году до нашей эры шаньюй приехал к Великой Стене и попросил о встрече с Сыном Неба (китайским императором). В загородном дворце Гань-цюань император принял шаньюя как своего вассала. Шаньюя одарили и он поклялся защищать императора от мятежных хунну и своего брата Чжичжи, которого многие роды провозгласили шаньюем.

10 год н.э. – восстановление независимости хунну от Китая

В 31 году до н. э. Хуханье скончался и шаньюями поочерёдно становились его сыновья: В 8 году до н. э. на престол вступил младший сын Учжулю. В 3 году н. э. фактический правитель Китая Ван Ман (фактический правитель Китая) потребовал шаньюя выдать двух китайских перебежчиков. Шаньюй согласился, но попросил Ван Мана не казнить их. Они были казнены. Шаньюй потерял доверие к Ван Ману. Желая показать своё величие, Ван Ман приказал шаньюю сдать старую печать, и выдал новую. Знаки на печати означали, что шаньюй есть простой чиновник императора, а не вассальный правитель. Хунну не простили обиды. В 10 году восстало княжество Чэши и хунну неожиданно оказали ему поддержку. В 11 году Ван Ман объявил Учжулю низложенным, а шаньюем назначил князя Хяня, в ответ хунну заявили, что Ван Ман — узурпатор императорского престола. С этого времени Хунну были независимы от Китая и воевали с Китаем до 48 года н.э.

48 год н.э. – повторное принятие южными хунну подданства Китая

Данное событие было связано с увеличением числа потенциальных претендентов - престолонаследников у Хунну. Правитель Хунну Юй захотел отстранить от наследования престола детей и внуков Хуханье и оставить престол своему сыну. Несмотря на то, что Юй получил престол от брата, который стал шаньюем в результате узурпации, власти у самого Юя никто не оспаривал, но законными наследниками, согласно обычаю, были сын Хуханье-шаньюя - Иту-Чжясы, как старший в роде, и Би, сын Учжулю-шаньюя. Юй опять изменил порядок престолонаследия, вернувшись к старому обычаю завещать престол сыну. Сын Хуханье, Иту-Чжясы, был рожден китайской царевной. В 47 г. она была подарена Хуханье для скрепления договора и по наследству досталась его старшему сыну Фучжулэю. Юй не для того отвоевывал у Китая царство, чтобы оставить его неродному человеку. Иту-Чжясы был убит, а наследником объявлен сын Юя - Удадихэу. В 46 г. шаньюй Юй умер; вскоре умер и его наследник Удадихэу. Престол получил второй сын Юя - Пуну. В эти годы землю хуннов посетили три несчастья: засуха, саранча и эпидемия. От голода и эпидемии хунны потеряли больше людей, чем от двадцатилетних войн. Новый шаньюй решил закончить затянувшуюся китайскую войну и отправил в Китай посольство с предложением заключить договор "мира и родства". Этим воспользовался Би. Сначала он послал в Китай карту хуннских земель, а в 47 г. сам съездил к китайскому наместнику и выразил желание перейти в подданство империи Хань. В 48 г. старейшины восьми южных родов провозгласили Би Хуханье-шаньюем II и откочевали в Китай. Имя Хуханье было выбрано не случайно: Би заключил с Гуан У-ди союз и стал защищать Китай от своих единоплеменников. Договор 48 г. н.э. повторил договор 47 г. до н.э.

93-155 гг. – отступление северных хунну на Запад в Джунгарию

Распад державы Северных Хунну. В Северном Хунну за десять лет (73-83 гг.) произошли перемены к худшему, о чем можно догадаться по косвенным признакам. Старейшина Гилюс передался Китаю; он привел с собой 38 тыс. человек и много скота. Владения Западного края начали переговоры с Китаем о военном союзе против Северного Хунну. Обострились отношения между хуннами и динлинами, а сяньби окончательно заключили союз с китайцами. Распри повлекли за собой эмиграцию: в 85 г. семьдесят три рода бежали в Китай, ослабив и без того надорванную мощь северной хуннской державы. Первый удар нанесли сяньби. В 87 г. они вступили в восточные земли хуннов, и Юлю-шаньюй потерпел полное поражение. Он был захвачен врагами, которые содрали с него кожу. Сяньби не развивали успеха; расправившись с врагом, они ушли обратно, но паника, посеянная ими среди хуннов, сразу же принесла плоды. Еще 58 родов, в коих насчитывалось 200 тыс. душ и 8 тыс. строевого войска, откочевали на юг и передались Китаю. В следующем году в державе Хунну прошла саранча, и к бедствиям войны прибавился голод. В 91 году китайский западный наместник еще раз разбил шаньюя, который бежал и пропал без вести. Юйчугянь, брат пропавшего, объявил себя шаньюем и послал посольство в Китай просить мира. Он нашел поддержку у генерала Доу Хяня. Последний представил доклад, в котором предлагал сохранить Северное Хунну, чтобы не нарушать политическое равновесие и некоторый порядок в степи, ибо хунны его поддерживали. Китайский двор согласился на предложение шаньюя, и уже завязались переговоры, как вдруг Доу Хянь был арестован и казнен. Испуганный потерей покровителя, Юйчугянь откочевал на север. Китайские чиновники в докладе изобразили откочевку как бунт. В погоню за шаньюем послали тысячу китайской конницы, заманили его к себе для переговоров и убили, а войско его уничтожили (93 г.) Юйчугянь был последним северным шаньюем из рода Модэ. На основании этого китайские историки считали 93 год концом хуннского государства. На самом деле борьба не кончилась. В Северном Хунну сменилась династия: во главе непримиримых встал знатный хуннский род Хуянь. В 155 году хунну потерпели окончательное поражение от сяньби и раскололись на две части. Первые ушли на Волгу и стали предками европейских гуннов. В то время как другая часть начала отступать в Семиречье и стала известна как держава Юебань.

Распад державы Северных Хунну. В Северном Хунну за десять лет (73-83 гг.) произошли перемены к худшему, о чем можно догадаться по косвенным признакам. Старейшина Гилюс передался Китаю; он привел с собой 38 тыс. человек и много скота. Владения Западного края начали переговоры с Китаем о военном союзе против Северного Хунну. Обострились отношения между хуннами и динлинами, а сяньби окончательно заключили союз с китайцами. Распри повлекли за собой эмиграцию: в 85 г. семьдесят три рода бежали в Китай, ослабив и без того надорванную мощь северной хуннской державы. Первый удар нанесли сяньби. В 87 г. они вступили в восточные земли хуннов, и Юлю-шаньюй потерпел полное поражение. Он был захвачен врагами, которые содрали с него кожу. Сяньби не развивали успеха; расправившись с врагом, они ушли обратно, но паника, посеянная ими среди хуннов, сразу же принесла плоды. Еще 58 родов, в коих насчитывалось 200 тыс. душ и 8 тыс. строевого войска, откочевали на юг и передались Китаю. В следующем году в державе Хунну прошла саранча, и к бедствиям войны прибавился голод. В 91 году китайский западный наместник еще раз разбил шаньюя, который бежал и пропал без вести. Юйчугянь, брат пропавшего, объявил себя шаньюем и послал посольство в Китай просить мира. Он нашел поддержку у генерала Доу Хяня. Последний представил доклад, в котором предлагал сохранить Северное Хунну, чтобы не нарушать политическое равновесие и некоторый порядок в степи, ибо хунны его поддерживали. Китайский двор согласился на предложение шаньюя, и уже завязались переговоры, как вдруг Доу Хянь был арестован и казнен. Испуганный потерей покровителя, Юйчугянь откочевал на север. Китайские чиновники в докладе изобразили откочевку как бунт. В погоню за шаньюем послали тысячу китайской конницы, заманили его к себе для переговоров и убили, а войско его уничтожили (93 г.) Юйчугянь был последним северным шаньюем из рода Модэ. На основании этого китайские историки считали 93 год концом хуннского государства. На самом деле борьба не кончилась. В Северном Хунну сменилась династия: во главе непримиримых встал знатный хуннский род Хуянь. В 155 году хунну потерпели окончательное поражение от сяньби и раскололись на две части. Первые ушли на Волгу и стали предками европейских гуннов. В то время как другая часть начала отступать в Семиречье и стала известна как держава Юебань.

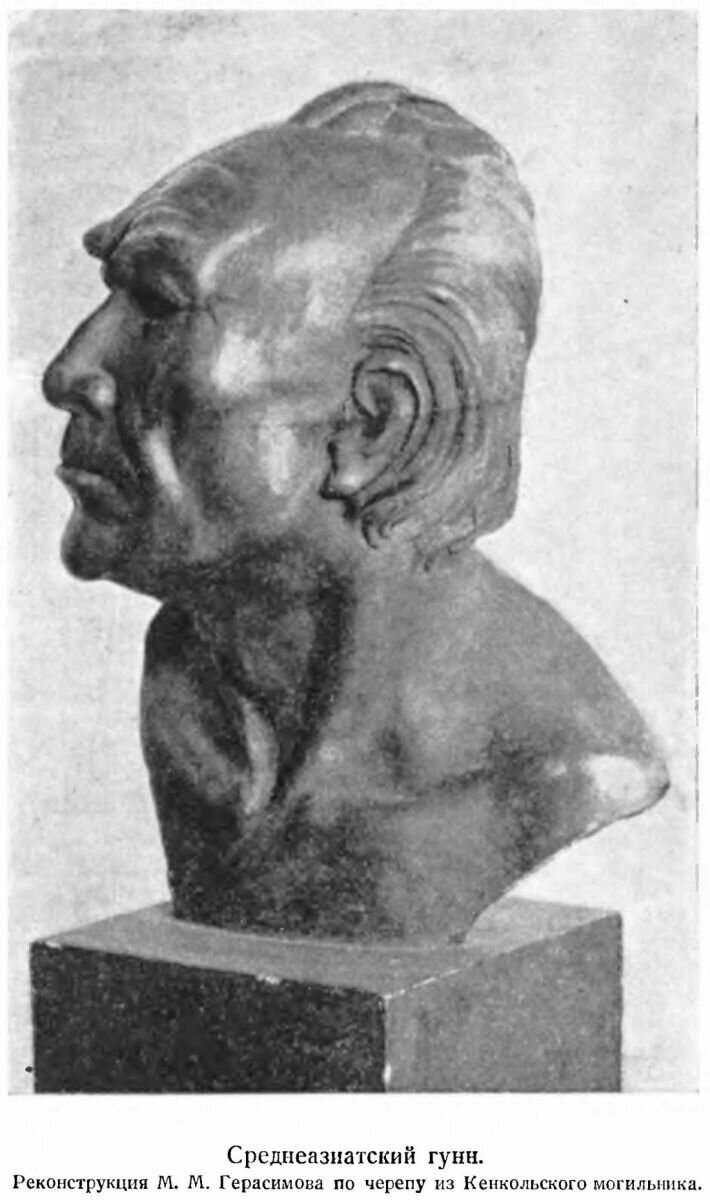

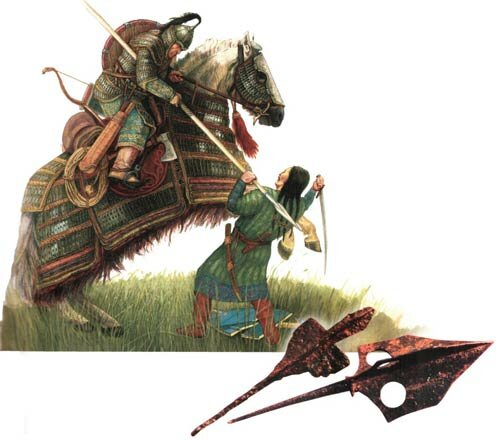

2 век н.э.-469 г. – существование державы Гуннов

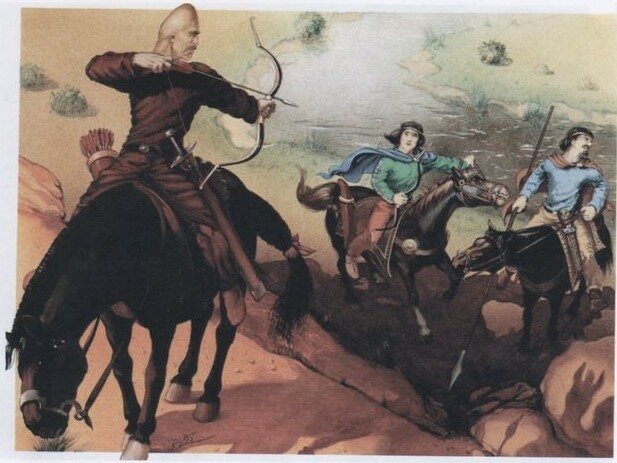

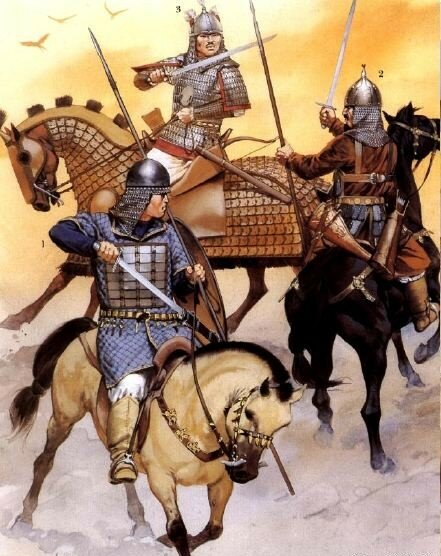

Гунны - союз племён, образовавшийся во II—IV вв. в Приуралье из тюркоязычных хунну, прикочевавших во II в. из Центральной Азии, и местных угров и сарматов, вторгшийся в 70-х годах IV в. н. э. в Восточную Европу. Гунны создали огромную империю от Волги до Рейна. При полководце и правителе Аттиле пытались завоевать весь романский запад (середина V в.). Центр территории расселения гуннов находился в Паннонии. В 70-х годах IV века гунны покорили аланов на Северном Кавказе, а затем разгромили государство Германариха, что послужило импульсом к Великому переселению народов. Гунны подчинили большую часть остготов (они жили в низовьях Днепра) и заставили вестготов (живших в низовьях Днестра) отступить во Фракию (в восточной части Балканского полуострова, между Эгейским, Чёрным и Мраморным морями). Затем, пройдя в 395 году через Кавказ, опустошили Сирию и Каппадокию (в Малой Азии) и около этого же времени, обосновавшись в Паннонии (римской провинции на правом берегу Дуная, ныне — территория Венгрии) и Австрии, совершали оттуда набеги на Восточную Римскую империю (по отношению к Западной Римской империи до середины V века гунны выступали как союзники в борьбе против германских племён). Покорённые племена они облагали данью и принуждали участвовать в своих военных походах. Наибольшего территориального расширения и мощи гуннский союз племен (в него, кроме булгар, уже входили остготы, герулы, гепиды, скифы, сарматы, а также некоторые другие германские и негерманские племена) достиг при Аттиле (правил в 434—453 годах). В 451 году гунны вторглись в Галлию, и на Каталаунских полях были разбиты римлянами и их союзниками: вестготами и франками. После смерти Аттилы возникшими внутри империи распрями воспользовались ранее покорённые ими гепиды, возглавившие восстание германских племён против гуннов. В 454 году в битве при реке Недао в Паннонии гунны были разбиты и вытеснены в Причерноморье. Попытки гуннов прорваться на Балканский полуостров в 469 году были тщетными, сын Атиллы был убит и его голова была доставлена в Константинополь. Гунны применяли дальнобойный лук, который достигал в длину более 1,5 м. Лук делался составным, а для большей прочности и упругости его укрепляли накладками из кости и рогов животных. Стрелы употреблялись как с костяными, так и с железными и бронзовыми наконечниками. Иногда к стрелам прикреплялись костяные просверленные шарики, издававшие в полёте устрашающий свист. Лук вкладывался в особый футляр и прикреплялся к поясу слева, а стрелы находились в колчане за спиной воина справа. «Гуннский лук», или скифский лук (scytycus arcus) — по свидетельствам римлян, самое современное и эффективное оружие античности, — считался очень ценной военной добычей у римлян.

160-490 гг. – Юэбань, государство «малосильных» хунну

Юэбань - древнее государство народа хунну (одна из ветвей) в центральной части юга современного Казахстана. После непрерывных войн с китайцами, из хуннов, вытесненных за Тарбагатай, вероятно через Джунгарские ворота, часть удержалась в Семиречье, образовав здесь владения Юэбань, просуществовавшее до V в. В Юэбане остались только "слабосильные", главная же масса хуннов с самим шаньюем ушла дальше на запад. Юэбань делилась на 4 племени: чуюе, чуми, чумугунь, чубань. Часть исследователей считают, что государство Юэбань получило своё название от племени чубань. Все эти годы Юэбань продержалась только потому, что у них не было сильных соседей. В 490 году Юэбань были разгромлены телесскими племенами, которые основали на Черном Иртыше государство Гаогюй.

4 век н.э.-555 г. существование Жужанского каганата

Союз кочевых монголоязычных народов. Основателем Жужанского каганата был Юйцзюлюй Мугулюй. По китайским источникам, Юйцзюлюй Мугулюй был рабом неизвестного происхождения. Однажды его поймали сяньби, назвали мугулюй — "плешивый" на языке сяньби. Он стал рабом, а когда вырос, сяньби разрешили ему служить в коннице. За невыполнение приказа (опоздание) он был приговорён к смерти. Мугулюй бежал в ущелье Гуанлюци, где собрал ещё 100 человек беглецов. Они поселились в аймаке Чуньтулинь и стали ядром будущего жужанского каганата. В 402 году его потомок Шэлунь, правитель жужаней первым среди степных народов принял титул кагана. После этого жужани начали войну с империей Тоба за господство в степи. В 550-х годах жужани потерпели ряд поражений и подчинились возникшему Тюркскому каганату.

434-453 гг. – годы правления гуннского вождя Аттилы

Аттила приблизительно родился в 410-х годах, его отец Мундзук в 420-е годы сражался с бургундами на Рейне. Аттила был вождем гуннов с 434 по 453 год. Он объединил под своей властью варварские племена от Рейна до Северного Причерноморья. Спустя век после смерти Аттилы готский историк Иордан так отозвался о вожде варваров: «Повелитель всех гуннов и правитель, единственный в мире, племён чуть ли не всей Скифии, достойный удивления по баснословной славе своей среди всех варваров». Вместе со своим старшим братом Бледой унаследовал власть от своего дяди Руги. В ходе переговоров с Византией Аттила и его брат заставили их выплачивать 230 килограмм золота в год, при его дяде Византия платила в два раза меньше золота. 7 лет после начала правления Аттила и его брат воевали с варварами. В 1437 году они разгромили Бургундское королевство, было убито 20 тысяч бургундов. В 441 году братья вторглись во владения Византии. Гуннами была захвачена обширная территория в районе современной Сербии на расстояние пяти дней пути к югу от Дуная. В период между 444 и 446 годом Атилла убил своего брата и стал единоличным правителем гуннов. Аттила совершил два похода на Византию в 441-442 годах и в 447 году, вынудив Византию заключить мирный договор с большими выплатами дани гуннам. В 447 году Византия прекратила выплату дани Аттиле и Аттила вторгся в Византию. Византийский император пошел на попятную и вынужден был выполнить все требования гуннов: «Выдать гуннам перебежчиков и шесть тысяч литр золота [ок. 2 тонн], в жалованье за прошедшее время; платить ежегодно определённую дань в две тысячи сто литр золота; за каждого римского военнопленного, бежавшего [от гуннов] и перешедшего в свою землю без выкупа, платить двенадцать золотых монет; если принимающие его не будут платить этой цены, то обязаны выдать гуннам беглеца. Римлянам не принимать к себе никакого варвара, прибегающего к ним». В 448 году Византийский император пытался путем подкупа убить Аттилу, но покушение не удалось. В 451-453 годах Аттила воевал с Западно-Римской империей. В 451 году Аттилой был захвачен и разрушен Мец, пали также города Трир, Кёльн, Реймс, Тонгер, Труа. Аттила подошёл к Орлеану в центре Галлии и осаждал его. На помощь Орлеану подошли соединённые армии римского полководца Аэция и короля везеготов Теодориха. Аттила отошёл на Каталаунские поля (более 200 км к востоку от Орлеана), перейдя на правый берег Сены, в городе Труа. К северу от Труа на обширной равнине в современной провинции Шампань состоялось генеральное сражение. В результате грандиозной бойни обе стороны понесли тяжёлые потери, После битвы Аттила увел свои войска в поход на Италию. В 452 году он взял Милан и Павию и подошел к Риму. Но из-за чумы Аттила вынужден был свернуть свой поход. В 453 году Аттила скончался.

490-540 гг.– Гаогюй. Древнее государство в Восточном Казахстане

Было образовано в результате разгрома государства Юэбань в 490 году и прихода в регион телесских племен. В состав Гаогюй входило 12 родов: Лифули, Тулу, Ичжань, Далянь, Кухэ, Дабо, Алунь, Моюнь, Сыфань, Фуфоло, Циюань, Юшупэй (Юкуаньпэй). Согласно легендам, Гаогюй происходили от младшей дочери хуннского шаньюя. В конце V века н. э. жужани завоевали род Фуфоло. При кагане Доулуне жужани ослабили контроль на гаоцзюйцами и Афучжило старейшина рода фуфоло и его двоюродный брат Цюнци стали собирать гаоцзюйские войска, число их подданных было около 100 000 юрт. В 487, использовав как предлог нежелание войны с Китаем, Афучжило переселил свой род в верховья Иртыша и объявил себя независимым правителем. Цюнци стал наследником престола и жил на юге, а Афучжило на севере земли Гаогюя. Попытки жужаней разбить их провалились. В 490 году Афучжило отправил посла в Вэй к Юань Хуну и передал, что признаёт себя вассалом Вэй и противником жужаней. У гаогюйцев случилась война с эфталитами, Цюнци был убит, его сыновья пленены, и южные гаогюйцы разгромлены. В 496 Афучжило умер, Мивоту стал правителем. В 508 году Мивоту сражался с жужанями. Разбитый Мивоту отступил на 150 км и укрепился в горах. Случайно жужани обнаружил в степи войско вэйского Мын Вэя. Жужани решили, что вэйцы идут на помощь Гаоцзюю и бежали. Мивоту догнал их, перебил, а голову Футу (хан Жужаней), вместе с золотом, серебром, лошадьми, соболями, он отправил в Вэй. В 516 году Мивоту начал войну с жужанями, Мивоту попал в плен, был казнён, а из его черепа Чоуну (хан Жужаней) сделал себе кубок. Многие гаогюйцы бежали к Эфталитам. Около 516 года Ифу, младший брат Мивоту, восстановил орду. В 521 году Ифу разбил жужаней. В 534 году жужани разбили Ифу и его брат Юэцзюй заколол его. В 537 году Юэцзюй был разбит жужанями и сын Ифу Биди убил его. В 540 Биди был разбит жужанями. Гаогюй перестала существовать и стала частью Жужанского каганата.

545 г. - восстание теле против жужаней

К 545 году правление жужаней вызывало неприязнь почти у всех подданных, в числе которых были как племена теле, так и древние тюрки. Вождь племени теле не захотел подчиняться Бумыну, основателю Тюркского каганата. Чтобы избавиться от гнета жужаней, он решил выступить самостоятельно, но Бумын, поняв намерения вождя теле, расположился со своим войском в ущелье Алтайских гор. Подошедшие теле решили подчиниться власти Бумына. Так, в 546 году племя теле (по китайским источникам 50 000 юрт) вошло в состав будущего государства тюрков.

Тюркский каганат

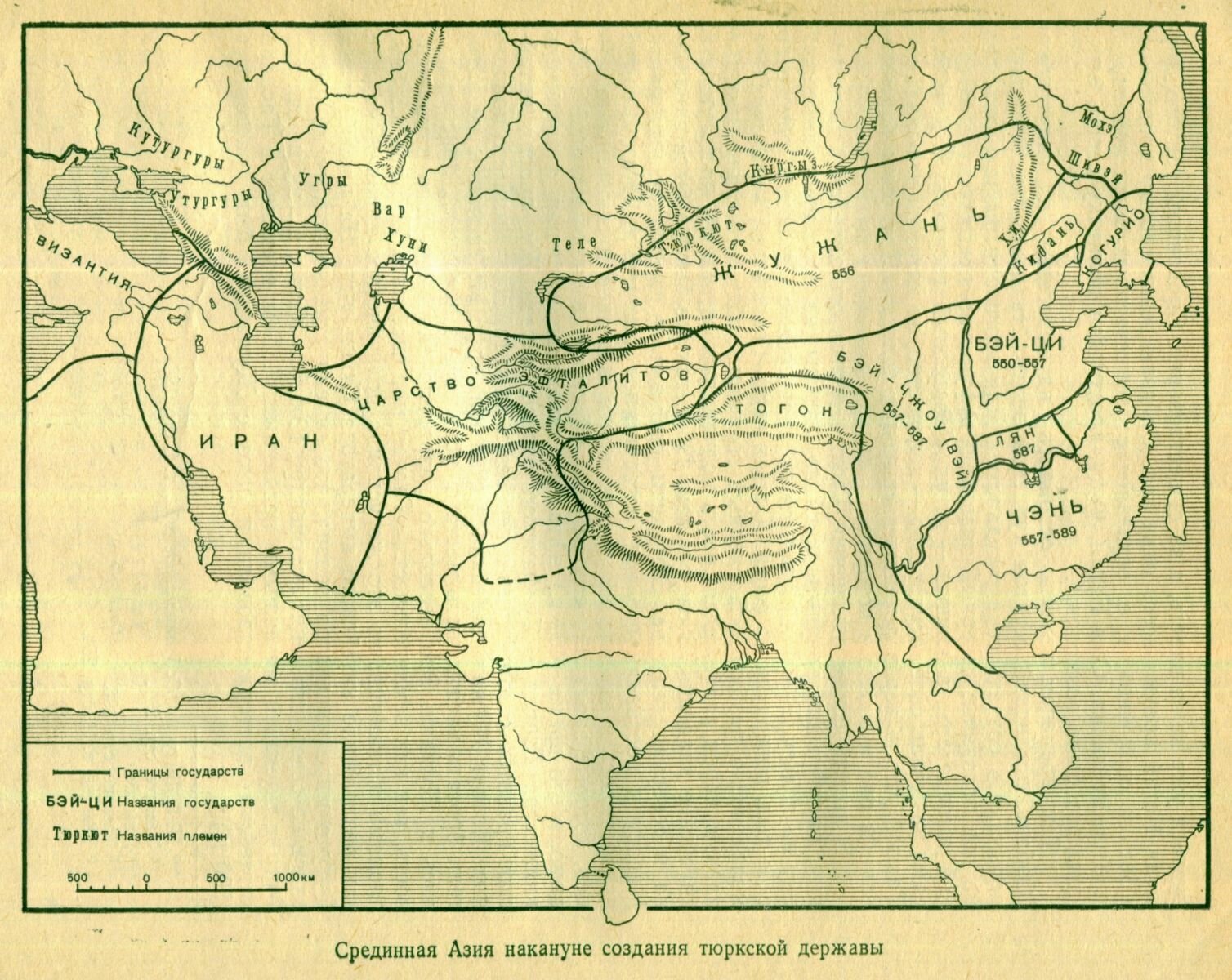

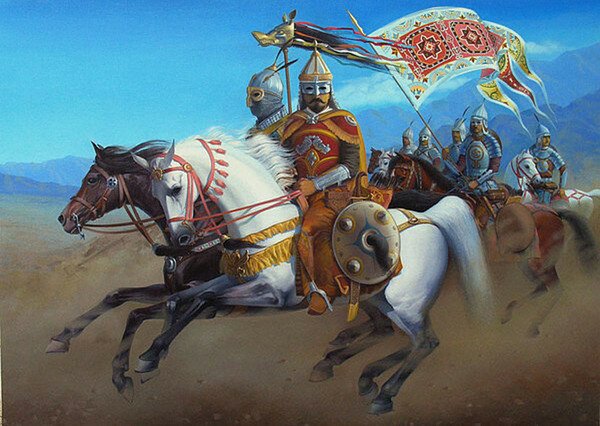

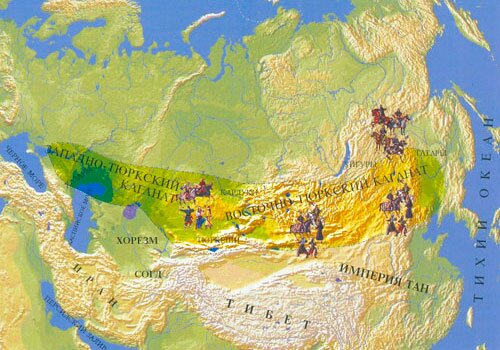

552-603 гг. Тюркский каганат

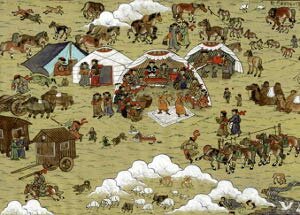

Тюркский каганат (Кёктюрк - небесные тюрки) - крупнейшее раннесредневековое государство в Евразии, созданное древними тюрками во главе с правителями из рода Ашина. Этому племени суждено было сыграть особую роль в истории. Слово "тюрк" означает "крепкий, сильный", а у некоторых тюркоязычных народов используется в первоначальном значении как "вместе, сообща". В период наибольшего расширения контролировало территории Северного Китая (Маньчжурии), Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Средней Азии, Казахстана и Северного Кавказа. В данном государстве руководителем был Каган — высшее правящее лицо в каганате. Вторым лицом в каганате был ябгу (джабгу), но он не наследовал власть после Кагана. Зачастую ябгу был правителем определенной окраины в каганате (к примеру, Истеми-ябгу, правил западными территориями Тюркского каганата) Наследник престола носил титул тегин. Другие высшие титулы в каганате — шад, эльтебер, бек, буйрук, тархан. Основным занятием тюрков было кочевое скотоводство, а также охота на травоядных животных, носившая характер облавы ввиду многочисленности стад степных зверей. Основной пищей тюрков было мясо, любимым напитком — кумыс. Одежда и шатры шились из шкур животных. Тюрки также изготавливали войлок и шерстяные ткани. Основным видом скота были овцы и лошади. Тюрки освоили промышленную добычу железа. Способ получения железа был сыродутным. Развитие металлургии позволило тюркским каганам перевооружить свою армию.

552 г.– правление Бумын-кагана

В 545 г. телесские племена вновь восстали против жужаней и во главе нового тюркского государства встал правитель тюрок-ашина Бумын. После покорения племен теле, Бумын потребовал себе в жену жужанскую принцессу. Жужанский каган отказал, что привело к разрыву вассальных отношений с жужанями, которые до этого были сюзеренами тюрков и племен теле. В 551 году Бумын заключил союз с китайской империей Западная Вэй, женился на их принцессе и напал на жужаней. После победы над ними он был провозглашен каганом, в конце 552 года принял титул Иль-хана (Ел-хана). Буквальное значение титула Иль-хан - "правитель народов". Это он сделал первый шаг к присоединению других племен и сумел объединить тюркские народы в одно государство - тюркский каганат. Бумын, рожденный рабом, в конце 552 года умер Иль-ханом - "ханом народов".

552-553 гг. - правление Кара Иссык-кагана

После кончины Бумын-кагана на трон приходит его сын Кара Иссык-каган. Он окончательно разгромил жужаней и упрочил власть тюрков в Степи. Спустя полгода после смерти отца, после победы над жужанями Кара Иссык-каган погибает при загадочных обстоятельствах. И государство возглавляет его брат Мукан-каган.

553-572 гг. – правление Мукан-кагана

Мукан-каган – сын Бумын-кагана. При его правлении границы Тюркского каганата расширились от Желтого до Черного Моря. При Мукан-кагане были учреждены порядок престолонаследия (наследовал не сын отцу, а младший брат старшему и старший племянник младшему дяде) и административно-территориальное деление каганата (первоначально на четыре удела). В 554 году Мукан-каган во время похода на север подчинил кыргызов, чиков. На востоке тюрки распространили свою власть на киданей, а также татабов (хи) и отуз-татар. Во время правления Мукан-кагана его дядя Истеми подчинил западные владения вплоть до Черного моря. В 554-558 годах границы Тюркского каганата достигли реки Волги. В 562-565 годах тюрки захватили владения эфталитов вплоть до Самарканда. С 567 года по 571 тюрки вели военные действия против Ирана, которые закончились разграничением владений по Амударье и выплатой ежегодной дани тюркам в размере 40 тысяч золотых динаров. В 563-564 годах лично Мукан-каган участвовал в походах на Китайские царства. 100 тюков шелка ежегодно преподносил тюркскому кагану Мукану Китай.

554-558 гг.- поход тюрков на Запад

По поручению Мукан-кагана его дядя Истеми во главе большой армии, состоящей из 10 тюркских туменов, выступил на запад весной 554 года. Усуни, ослабленные набегами жужаней не оказали сопротивления и уже в 555 году, не встречая по пути серьёзного отпора, ябгу дошёл до Аральского моря, покорив все племена и государства, лежавшие на его пути. В 556 году подчинил абаров и наткнулся на сопротивление хионитов, вар и, возможно, примкнувшей к ним части жужаней. Война с ними тянулась до 558 года, когда тюркам удалось изгнать остатки разбитых племён за Урал (там беглецы стали известны как авары). Подойдя к берегам Волги, тюрки не стали форсировать реку, а вернулись назад. К этому времени Иран заключил перемирие с Византией и был готов вместе с тюрками начать войну с эфталитами.

563-567 гг.– война тюрков и эфталитов

В 562 году войска шахиншаха Хосрова Ануширвана нанесли эфталитам поражение и заняли Тохаристан. Вслед за этим удар нанесли и тюрки, захватившие Чач. Перейдя реку Чирчик, Истеми занял Самарканд. Основные войска эфталитов, сосредоточившиеся у Бухары, не решились принять бой на равнине и отступили в горы. Решающее сражение состоялось в 565 году возле Карши, длилось восемь дней и завершилось победой Истеми. Эфталиты свергли царя Гатфара, избрав вместо него чаганианского князя Фагониша, попытавшегося склонить против тюрков Иран, однако Хосров І Ануширван вернулся в Хорасан. Государство эфталитов прекратило своё существование и было разделено между тюрками и иранцами.

567 г.– посольство Маниаха в Византию

При разделе прежних владений эфталитов тюркам достался Согд. Согдийцы - одни из главных действующих лиц в азиатской торговле - были обязаны тюркам прекращением жужанских грабежей и эфталитских войн. Однако их желание наладить торговлю с Европой натолкнулось на препятствование иранцев поступлению неконтролируемого количества товаров в Византию. Согдийцы уговорили Истеми направить их представителя Маниаха во главе посольства в Иран. Но Хосров І Ануширван выкупил весь привезённый ими груз шёлка и демонстративно сжёг его, дав понять, что провоз через Иран товаров не в его интересах. Тогда Истеми послал Маниаха напрямую в Византию. Греческий историк Менандр повествует: "...миссия преследовала цель заключить соглашение с ромеями о торговле шелком в обход сасанидского Ирана, правители которого, борясь с Византией, облагали товары чужеземных купцов высокими пошлинами". Шахиншаху «было совсем нежелательно, чтобы согдийцы могли безнаказанно переходить границы его страны». Поэтому посольство избрало окружной путь через Северный Кавказ. Караван Маниаха, оставив позади снежные горы, равнины и леса, болота и реки, Кавказский хребет, наконец, достиг Византии. Император благосклонно встретил прибывших и отправил к тюркам ответное посольство во главе со стратегом восточных провинций Земархом.

568 г.– посольство Земарха в Тюркский каганат

Истеми принял Земарха в своей летней резиденции на севере гор Актаг, то есть Тянь-Шаня, в долине реки Йолдуз, северо-западнее Карашара. Таким образом, между тюркским ябгу и византийским представителем был заключен союз против общего врага: сасанидской Персии. Сасанидский посланник, прибывший для встречи с Истеми к реке Талас, был отправлен обратно, а тюркский правитель объявил войну Персии.

572-576 гг. – правление Таспар-кагана

Таспар был третьим сыном кагана Бумына. Вступив на престол, Таспар поставил соправителей («малых каганов»): племянника Шету (сын Кара Иссык Хана) назначил Эрфу-ханом, то есть правителем восточной части державы, а брата Жутань-хана — на западе с титулом Були-хан. Чжоуский император У-ди (Юйвэнь Юн) был вынужден заключить с тюрками Договор Мира и Родства, посылать кагану 100 000 шёлковых тканей ежегодно и кормить за счёт казны тюркские «посольства» в составе нескольких тысяч человек. Северная Ци до 577 года также отправляла подарки-дань тюркам. Таспар-каган говорил: «Только бы на юге два мальчика (Северная Чжоу (Бэй Чжоу) и Северная Ци (Бэй Ци)) были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». В 577 году У-ди завоевал Северную Ци, и князь Гао Шаои, последний представитель династии Ци, бежал к тюркам. Таспар поддержал Гао Шаои и напал на Чжоу в 578 году. Округ Ючжоу был разорён тюрками. У-ди неожиданно заболел и умер. Всю зиму тюрки грабили северный Китай. В 579 году начались переговоры о мире. Новый император Сюань-ди выдал за кагана Цяньгинь, дочь вана Чжао, и просил выдать Гао Шаои. Каган отказался и совершил набег. Посланник Хэ Жои был отправлен чжоуским императором с богатыми дарами в ставку Таспара, и последний согласился выдать Шаои. Каган пригласил Шаои на охоту, там его связали и передали Хэ Жои, который увёз Шаои в Чанъань. В конце 581 года Таспар-каган заболел и умер.

576 – смерть Истеми, брата Бумына и фактического правителя Западной части Тюркского каганата

Умер Истеми, брат Бумына. После него престол наследовал его сын Кара-Чурин, контролировавший западную часть Тюркского каганата вплоть до его распада.

581 г.– начало кризиса в Каганате

После смерти Таспара возник кризис, вызванный отсутствием четкого механизма преемственности. Перед смертью Таспар завещал оставить престол Торэмэну. Но Торэмэн, сын Мукан-кагана и младшей жены, считался низкородным и знать решила не ставить его каганом. Под давлением Шету (будущий Бага-Ышбара хан), знать склонилась в пользу Амрака, сына Таспара. Торэмэн замышлял сместить новоявленного кагана и занять престол, он и его слуги публично оскорбляли кагана, оставаясь безнаказанными. Решив не рисковать, совет тюркской знати провозгласил каганом смелого, инициативного Шету. Торэмэн получил титул Або-хана и уехал на север. Шету стал Бага Ышбара-ханом. Впоследствии эти распри привели к гражданской войне в Тюркском каганате через несколько лет.

599-603 гг.– раскол и распад Тюркского каганата

Западный каган Кара-Чурин и восточный каган Жангар. В 597 тюркский каган Юн-Улуг попросил помощи у Кара-Чурина, поскольку китайцы решили сделать каганом хана Жангара и уже переманили на его сторону множество тюрок. В этом году Кара-Чурин разбил приволжские племена и стал перемещать войска на восток. В 599 году китайские генералы смогли разгромить армию Кара-Чурина. Смерть Юн-Улуга устранила последнее препятствие Кара-Чурина на пути к каганскому трону и в конце 599 года, он, не созывая съезд тюркской знати, провозгласил себя каганом. Жангар же был провозглашен каганом при поддержке китайских войск. Жангар целиком зависел от китайского императора и жил под защитой китайских войск, которые защищали его от Кара-Чурина. В 599 году пожилой Кара-Чурин возглавил разваливающийся каганат. Китайцы сразу перешли в наступление и отправили Ши Ваньсуя для нападения на кагана. Кара-Чурин уклонился от битвы и отправил сына для нападения на восточных тюрок, но подошедшее китайское подкрепление заставило тюрок отступить. В 601 Кара-Чурин перехватил инициативу и разбил китайского генерала у Хынани. Жангар и китайские генералы выступили против Кара-Чурина, они встали лагерем на северном берегу Хуанхэ, севернее Ордоса. Тюркский отряд под командованием Сыгиня, переправился через реку и ловким манёвром захватил у Жангара скот и людей. Китайские генералы Ян Со и Лян Мо догнали тюркский отряд и отбили у них добычу, другие китайские отряды отправились по другим дорогам, наперерез. Несмотря на поражение, другой тюркский отряд вторично напал на ставку Жангара. В 603 году в тылу у Кара-Чурина вспыхнуло восстание племен теле, которые разбили военачальников Кара-Чурина. Восточные тюрки, видя поражение Кара-Чурина, стали уходить от него к Жангару, к ним присоединились и татабы. О дальнейшей судьбе Кара-Чурина известно мало. По китайским сведениям он, покинутый большинством подданных, бежал в Тогон, где умер или был убит.

Эпоха Каганатов

603-630 гг. – Восточно-Тюркский каганат

Могущество тюркской державы вскоре пошатнулось. Происходит ослабление тюркского каганата, основными проявлениями которого стали усиление междоусобных войн, обострение социальных противоречий, наступление Китая на границы каганата, войны с соседними странами. В 603 году произошёл распад Тюркского каганата на Западно-Тюркский каганат и Восточно-Тюркский каганат. Изначально правители Восточно-Тюркского каганата подчинялись Китайским императорам (Жангар-каган). Жангар-каган вплоть до своей смерти был верным вассалом Китайской империи Суй. В 608 году Жангар посетил Лоян и вернулся в ставку, где вскоре умер. Наследником стал его сын Шибир-каган. В отличие от предыдущих каганов, Шибир-каган был не избран на съезде князей, а назначен китайским императором Суй Ян-ди. В 615 году сын Жангар-кагана Шибир-каган восстановил независимость от Китайской империи. С 615 года между Восточно-Тюркским каганатом и Китайской империей произошел ряд войн. В 617 году Суйская империя фактически перестала существовать. Неожиданно тюрки снова стали мощнейшей силой в Восточной Азии, в 619 году Шибир-каган скончался. Наследником стал его брат Чуло-каган, который умер в 620 году. После Чуло-кагана правителем был избран Кат иль-хан. В 621-624 годах он вел войну против Китайской династии Тан. После перемирия 624-625 годов, война между тюрками и Китаем возобновилась до 626 года, когда было заключено новое перемирие. В 627 году против Кат иль-хана восстали сеяньто, уйгуры, байырку. В итоге Кат иль-хан попал в плен к Китайцам, а Восточно-Тюркский каганат прекратил свое существование.

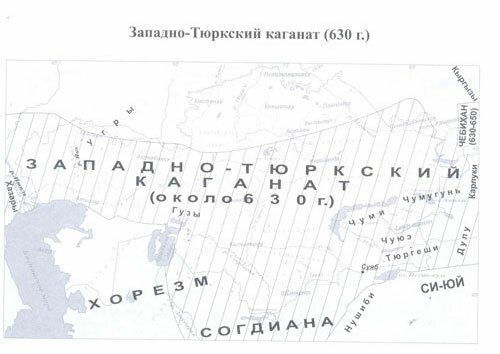

603-704 гг. – Западно-Тюркский каганат

В 603 году произошёл распад Тюркского каганата на Западный и Восточный. Границы Западно-Тюркского каганата располагались от Азовского моря и Дона до восточных отрогов Тянь-Шаня и северо-восточной Индии. Ядром государства был район Джунгарии, населённый племенами дулу, и Западный Тянь-Шань с племенами нушиби. Управлялся каганами из династии Ашина. Столицей стал город Суяб (около города Токмак в Киргизии), а летней резиденцией Минг-Булаг (близ города Туркестана). Центр государства находился в Семиречье. В первый период существования Западно-Тюркского каганата, внутри каганата существовала определенная анархия. Также стоит отметить, что на этом этапе правители Западно-Тюркского каганата были зависимы от Китайского императора. Во второй период (610-630 гг.) Западно-Тюркский каганат стал независимым государством и активным игроком на мировом геополитическом поле. В третий период (630-704 гг.) в Западно-Тюркском каганате происходили междоусобицы, где боролись две племенных группировки Дулу и Нушиби, которые поддерживали тех или иных представителей рода Ашина. Последним реальным независимым правителем Западно-Тюркского каганата был Халлыг Ышбара-Джагбу хан (653-657 гг.), который добился воссоединения каганата на короткий срок. Ввязался в неравную войну с китайской империей Тан, что привело к утрате каганатом самостоятельности. С 657 по 704 годы Западно-Тюркский каганат существовал в рамках четвертого периода, когда он был фактически частью Танской империи.

610-618 гг. – правление Западно-тюркского кагана Шегуя

.jpg)

Шегуй, сын Янг-Соух-тегина, внук Кара-Чурин тюрка - каган Западно-тюркского каганата с 611/612 года по 618 год. В 598 году Кара-Чурин-тюрк посадил своего внука Шегуя править в Шаше, в районе расположения нынешнего Ташкента. После бегства Таман-кагана, его избрали ханом племена нушиби. В правлении Шегуя случались периодические столкновения с Шибир-хан Тюрк-шадом - Восточным каганом. Эти столкновения не принесли какой-либо пользы Западному каганату. Шегуй сделал Алтай восточной границей каганата и распространил свою власть на весь бассейн Тарима и восточное Припамирье. Кратковременный расцвет Западно-Тюркского каганата стал временем максимальной территориальной экспансии нового государства, быстрого обогащения и роста влияния военно-племенной знати, объединившей силы племен под эгидой каганской власти для почти непрекращавшихся и всегда успешных походов. При нем держава окрепла и стабилизировалась.

618-630 гг.– правление Западно-тюркского кагана Тон-джабгу

Тон-джабгу - сын Янг-Соух-тегина, сына Кара-Чурин тюрка. Его правление принято считать временем расцвета Западно-Тюркского каганата. В 619 году он подчинил племена киби и сеяньто. После этого он завоевал Восточный Туркестан, Самарканд и границы его государства достигли территории современного Пакистана. Тон-джабгу пытался заключить союз с Китаем против Восточно-Тюркского каганата, сватаясь к китайской царевне. В 626 году войска Тон-джабгу захватили Тбилиси. С 626 по 630 годы тюркские войска смогли захватить много Кавказских владений, которые относились к союзникам Ирана. Тон-джабгу провел административную реформу и назначил своих представителей — тудунов в области для наблюдения и контроля за сбором дани. Предполагают, что он выпускал свои монеты с согдийской надписью — Тун ябгу каган. Был убит восставшими племенами Дулу во главе со своим дядей Кюлюг-Сибир ханом.

632-671 гг. – Булгарский каганат

Кратковременное объединение тюркоязычных булгарских племён (632—ок.671 гг.), возникшее в степях Восточной Европы вскоре после смуты в Западно-Тюркском каганате и ослабления Аварского каганата. Основная территория располагалась в причерноморских и азовских степях. Основу объединения составило булгарское племя кутригуры. Хану Кубрату (632—665 гг.) удалось объединить свою орду с другими булгарскими племенами утигуров, (находившихся ранее в зависимости от тюрков), и оногуров. Объединение булгарских племен начал хан Орган, дядя Кубрата. Никифор, описывая события 635 г., отмечал: «В те же самые времена восстал вновь Куврат, родственник Органы, государь гунно-гундуров, против аварского кагана и весь народ, который находился вокруг него, подвергая оскорблениям, прогнал из родной земли. (Куврат) прислал послов к Ираклию и заключил с ним мир, который они сохраняли до конца своей жизни. И Ираклий послал ему подарки и удостоил сана патрикия». После смерти Кубрата территорию Булгарского каганата поделили пятеро его сыновей: Батбаян, Котраг, Аспарух, Кубер, Альцек. Каждый из сыновей Кубрата возглавил свою собственную орду, и ни у кого из них в отдельности не хватило сил, чтобы соперничать с хазарами. В ходе столкновения с хазарами, последовавшего в 660-е гг., Булгарский каганат прекратил свое существование.

634-639 гг. - административная реформа Ышбара Хилаш-кагана

В 634 году к власти пришел Ышбара-Хилаш-Каган. В самом начале своего правления был принужден начать управленческую реформу в каганате. Он сделал попытку возродить действенность военно-административной системы "десяти стрел". Главной угрозой существования кагана было вечное соперничество тюркских племён дулу и нушиби. Поэтому каган решил разделить их. Этническим ядром Западно-тюркского каганата стали "десять племен", к востоку от Чу выделялись пять племен - дулу, а к западу от нее пять племен - нушиби. В исторических источниках Западно-тюркский каганат по-другому называют "Он ок будун" ("Страна десяти стрел"). Это были преимущественно тюркские народы: усуни, канглы - Семиречье, район Сырдарьи; тюргеши - район Балхаша, Заилийского Алатау; карлуки - Восточный Казахстан; чигили - побережье Иссык-куля; ягма - Восточный Туркестан. Пять правителей для дулу и пять для нушиби были назначены не из среды принцев Ашина, а из среды родоплеменных вождей. Так Западно-тюркский каганат стал союзом десятистрельных тюрок, поскольку в качестве символа власти каждому хану давали стрелу. Реформа не сплотила каганат, а наоборот, развалила его, усилив дезинтеграционные процессы.

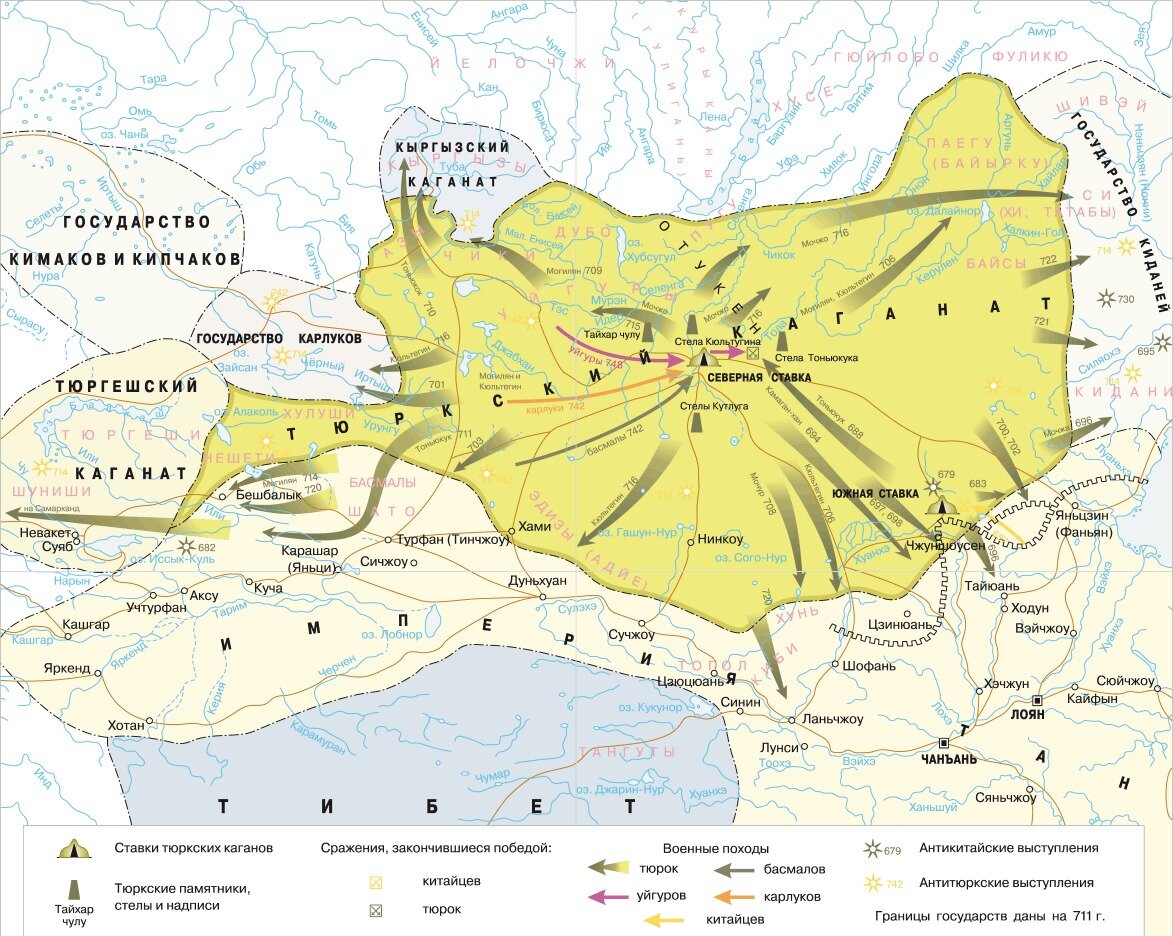

646-724 гг.– Тоньюкук. политический и военный деятель Второго тюркского каганата

Получил воспитание, по его словам, «под влиянием китайской культуры». В период восстановления независимости древних тюрков — ближайший советник и соратник Кутлуга, принявшего титул Эльтериш кагана. Инициатор активной и завоевательной внешней политики. В последующем стал советником Бильге-кагана, сына Кутлуг Эльтериш кагана. Также известна прижизненная эпитафия Тоньюкука, которая была воздвигнута в 717-718 годы. Время постановки стелы позволяет предположить, что она явилась некоторым оправдательным "документом", в котором Тоньюкук описывает свои заслуги в создании каганата, так как именно в этот период после 716 года Тоньюкук находился в опале и избежал казни лишь благодаря своему родству с Бильге-каганом, замужем за которым была его дочь.

650-969 гг.– Хазарский каганат